지금 이 시각, 창밖 바람이 고요하니 마음도 잠시 가라앉습니다. 모두들 평안하신지요.

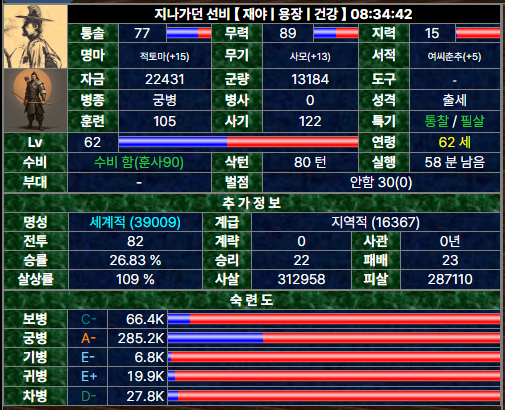

이번 깃수는 별다른 도안(圖案) 없이 그저 ‘지나가던 선비’라 자호(自號)하고 들었습니다. 선비란 이름을 달았으니 건국 따위는 감히 꿈도 꾸지 않았고, 그저 인연 닿는 대로 임관만 하였지요. 스쳐 가는 객(客)으로 왔다가, 스쳐 가는 객으로 물러나는 셈입니다.

선비라면 응당 활을 당겨야 하지 않겠습니까. 하여 궁병을 주병(主兵)으로 삼았으되, 하필 이 깃수 내내 좋은 궁병 병종이 드문 나라라, 활시위는 팽팽하되 화살은 뜻한 바를 이루지 못하였습니다. 적을 대하면 마음은 앞서고 손발은 성급한데, 병종이 받쳐주지 아니하니 전장마다 발걸음이 무거웠습니다. “도구가 곧 도(道)를 이루는 바탕”이라 했거늘, 기물(器物)이 허술하니 군략도 반쪽이더이다.

깃수가 말미에 이르러 문득 깨달으니, ‘선비’라 이름만 빌렸을 뿐, 유(儒)의 말 한마디 제대로 건네지 못하였더군요. 부끄러워 유교 관련 글을 더듬더듬 찾아 읽고, 요즘 세상의 기계지능(機械知能)에게 몇 줄 써보게 하였습니다. 인의예지(仁義禮智)를 읊자 하니 그 말결이 제법 단정하여, 비록 차갑고 무정한 쇳덩이라 하나 글만큼은 꽤 그럴싸하더이다. 사람의 뜻을 빌려 기계의 붓을 놀리니, 이것 또한 시대의 새로운 서풍(書風)이라 하겠습니다.

돌이켜보면, 이번 깃수는 '지나감'을 미덕으로 삼아 소란을 피하지 않았습니다. 군영에 오래 틀고앉아 공을 다투기보다는, 빈 자리 메우듯 한 수 두 수 보태고 물러났습니다. 그래도 전장 끝물에 몇 번은 화살이 바람을 타고 의외의 효험을 보였으니, 겨우 1인분은 했구나 싶어 마음이 놓입니다.

다음 깃수 또한 이만한 공력으로나마 이어갈 수 있지 않겠나, 스스로 다짐해 봅니다. 큰일을 일굴 재목은 못 되나, 작은 자리에서 꾸준히 절차탁마(切磋琢磨)하리이다. 활이 좋지 않으면 과녁을 바꾸고, 과녁이 멀면 걸음을 재겠지요. 이름 그대로, 지나가며 예를 갖추고, 때때로 한 발쯤 보태는 선비로 남겠습니다.

날씨가 제법 변덕스럽다 하니, 기침과 찬기운에 특히 유의하시고, 댁내 두루 평안하시길 빕니다. 다음 깃수에 또 인사 올리지요. 평강(平康)하소서.

* 본문의 내용은 본인이 작성 후 AI를 통하여 지나가던 선비의 어투로 수정되었음을 알려드립니다.

댓글 달기